|

|

||

Ранняя ультразвуковая диагностика остеохондропатии головки бедра.

Диваков М. Г., Болобошко К. Б.

Витебский государственный медицинский институт, Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ.

Успех и эффективность лечения остеохондропатии головки бедра (ОХПГБ) во многом зависит от своевременной диагностики. Однако данные обычной рентгенографии при подозрении на ОХПГБ не являются специфическими и могут быть неправильно интерпретированы (Harrison M. H. M. , Blakemore M. E. , 1980; Futami T. et al. , 1991). Этим объясняется сохраняющийся интерес к поиску современных, информативных, безопасных и доступных методов раннего выявления ОХПГБ на дорентгенологической стадии. Описанные различными авторами радиоизотопные исследования, артрография, рентгенофотоденситометрия, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография не нашли широкого применения в повседневной практике, т. к. они либо не являются общедоступными, либо несут значительную лучевую нагрузку на организм ребенка. Альтернативой может служить использование отвечающего вышеперечисленным принципам метода диагностики — ультрасонографии тазобедренного сустава (О. В. Дольницкий, А. А. Радомский, 1988; Kallio P. et al. , 1986; Linnenbaum F. J. et al. , 1989; Futami T. et al. , 1991), позволяющего оценить структуру и толщину капсулы, состояние хрящевого покрова эпифиза и ядра окостенения. Поиск достоверных критериев ранней ультразвуковой диагностики ОХПГБ явился целью настоящего исследования.

Материалы и методы.

Для изучения возможностей ультрасонографии в диагностике ОХПГБ на дорентгенологической стадии нами обследовано 32 ребенка обоего пола в возрасте от 3 до 14 лет с жалобами на возникшие впервые боли и ограничение движений в тазобедренном суставе. Всем детям предварительно производилась рентгенография тазобедренных суставов. Дети с определяемой при рентгенографии патологией тазобедренных суставов были исключены из данного исследования.

Сонографию производили при помощи сканера «Logiq-500» (GEMS) с использованием линейных датчиков 5, 0 и 7, 5 МГц в режиме реального времени в стандартных плоскостях (вдоль проекции шейки бедренной кости и ниже пупартовой связки на 1-1, 5 см параллельно ей). Положение обследуемого — лежа на спине, нижние конечности разогнуты в тазобедренных и коленных суставах. Для оценки состояния хрящевого покрова передне-верхнего полюса головки бедра осуществляли сканирование по внутренней поверхности верхней трети бедра в положении Лауенштейна. При выполнении пассивных движений в тазобедренном суставе исследованию доступна большая часть хрящевого покрова головки бедренной кости. Обследование каждого ребенка производили в динамике с интервалом 7-10 дней на протяжении 2-3 месяцев. Контрольная группа — 17 детей без клинических признаков патологии тазобедренных суставов.

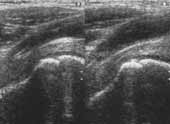

По сонограммам, полученным при сканировании вдоль проекции шейки бедренной

кости, определяли толщину капсулы тазобедренного сустава, эхоплотность,

толщину и структуру хряща эпифиза (расстояние между рефлексом с суставной

поверхности головки бедренной кости и субхондральной костью), оценивали

ультрасонографическое суставное пространство (УСП) — расстояние между внутренней

поверхностью капсулы тазобедренного сустава и шейкой бедра (Рис. 1).

Во всех случаях проводили сравнительное обследование обоих тазобедренных

суставов.

|

Рис. 1. Сонограммы тазобедренных суставов мальчика 6 лет в норме, полученные при сканировании вдоль проекции шейки бедра. |

Результаты исследования и их обсуждение.

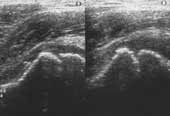

Первоначальное обследование проводили всем детям с жалобами на боли

в тазобедренном суставе до начала лечения. У всех пациентов с коксалгией

выявлены ультрасонографические признаки синовита тазобедренного сустава,

который определялся при сканировании вдоль проекции шейки бедренной кости

по увеличению УСП — расстояния между контуром шейки и внутренней поверхностью

капсулы сустава. Увеличение ультрасонографического суставного пространства

на стороне болевого синдрома составило в среднем 3, 7 ± 1, 3 мм по сравнению

с противоположным суставом, причем максимальное количество экссудата в

полости сустава определялось «на вершине» болевого синдрома (Рис. 2).

При первичном обследовании у всех пациентов не было выявлено статистически

достоверных изменений толщины капсулы тазобедренного сустава и эхоплотности

хряща эпифиза. Динамическое наблюдение за пациентами осуществлялось на

фоне проводимой симптоматической терапии. В 21 случае при ультрасонографическом

обследовании через 2-3 недели, а еще в 5 случаях — через 4 недели, определяли

уменьшение количества синовиальной жидкости и снижение величины УСП (расстояние

от контура шейки до капсулы было увеличено по сравнению с противоположным

суставом на 1, 5 ± 0, 5 мм). Эхоструктура капсулы тазобедренного сустава

в данных случаях оставалась однородной, толщина капсулы была одинаковой

с обеих сторон, величина ее не изменялась на протяжении наблюдения и составляла

4, 5 ± 1, 5 мм. Хрящевой покров эпифиза на всем протяжении наблюдения имел

ровные контуры и равномерную эхоплотность. Клинически происходило постепенное

купирование болевого синдрома и восстановление нормального объема движений

в тазобедренном суставе. Данные рентгенологического и рентгенометрического

обследований соответствовали возрастной норме.

|

Рис. 2. Сонограммы тазобедренных суставов мальчика 5 лет с коксалгией до начала лечения. Увеличение ультрасонографического суставного пространства на стороне поражения за счет накопления жидкости (синовиит). |

В 6 cлучаях УСП оставалось увеличенным при обследовании через 4 и более

недель, не смотря на снижение интенсивности болевого синдрома и степени

выраженности болевой сгибательно-ротационной контрактуры тазобедренного

сустава на фоне консервативного лечения. Толщина капсулы сустава была увеличена

на 1, 8 ± 0, 5 мм по сравнению с противоположной стороной. Определялось

утолщение синовиальной оболочки капсулы со снижением ее эхоплотности. При

обследовании через 6-7 недель наблюдалось снижение эхоплотности хрящевого

покрова передне-верхнего полюса головки бедра. Структура его становилась

неоднородной, глыбчатой, толщина хряща увеличивалась на 1, 9 ± 0, 5 мм

по сравнению с противоположной стороной, сохранялось увеличение УСП на

1, 3 ± 0, 4 мм (Рис. 3). В данных случаях при рентгенометрии тазобедренных

суставов выявлены признаки скрытой дисплазии с отставанием от нормальных

возрастных значений показателей развития вертлужной впадины, децентрацией

головки бедра и дисбалансом сил сжатия эпифиза (Диваков М. Г. , Болобошко

К. Б. , 1993). Динамическое наблюдение за пациентами этой группы позволило

через 3-5 месяцев выявить рентгенологические признаки развития начальной

стадии ОХПГБ у 4-х детей.

|

Рис. 3. Сонограммы тазобедренных суставов мальчика 4 лет с коксалгией через 6 недель после начала заболевание. Увеличение ультрасонографического суставного пространства и толщины хрящевого покрова эпифиза на стороне поражения при развивающейся начальной стадии остеохондропатии головки бедра. |

Практические рекомендации.

Считаем рациональным проведение сонографии тазобедренных суставов в динамике с интервалами 7-10 дней во всех случаях т. н. «спонтанной» коксалгии у детей. Вероятностными признаками развивающейся остеохондропатии головки бедра следует считать синовит, продолжающийся более 4-5 недель, увеличение толщины капсулы тазобедренного сустава, неоднородность структуры и снижение эхогенности хряща эпифиза. Данные ультрасонографического исследования могут служить достоверными признаками развития заболевания на фоне скрытой дисплазии и децентрации тазобедренного сустава, определяемой при рентгенометрии (снижение индекса вертлужной впадины, проксимального ацетабулярного индекса и угла вертикального отклонения, увеличение угла наклона крыши вертлужной впадины, уменьшение угла Виберга, коэффициента соответствия суставных поверхностей головки бедра и вертлужной впадины).

Литература:

1. Диваков М. Г. , Болобошко К. Б. Биомеханические аспекты этиопатогенеза

болезни Пертеса // Ортопед. травматол. — 1994. — № 1. — С. 13-18.

2. Дольницкий О. В. , Радомский А. А. Синовиальная среда сустава при

болезни Пертеса (эхографическое исследование) // Ортопед. травматол. —

1988. — № 10. — С. 1-6.

3. Futami T. , Kasahara Y. , Suzuki S. et al. Ultrasonography in transient

synovitis and early Perthes' disease // J. Bone and Joint Surg. — 1991.

— Vol. 73-B, № 4. — P. 635-639.

4. Harrison M. H. M. , Blakemore M. E. A study of the «normal» hip

in children with unilateral Perthes' disease // J. Bone and Joint Surg.

— 1980. — Vol. 62-B, № 1. — P. 31-36.

5. Kallio P. , Ryoppy S. , Kunnamo I. Transient synovitis and Perthes'

disease // J. Bone and Joint Surg. — 1986. — Vol. 68-B. — P. 808-811.

6. Linnenbaum F. J. , Woltering H. , Karbowski A. , Harle A. Ultrasonography

of the hip for Perthes' disease // Arch. Orthop. Trauma Surg. — 1989. —

№ 108. — P. 166-172.

|

||||||||