|

|

||

РКТ-характеристика поджелудочной железы: индивидуальный подход к интерпретации томограмм с учетом возрастного и конституционального факторов.

Горгун Ю. В., Петухов В. Н.

НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, г. Минск.

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) в настоящее время является единственным методом визуализации, позволяющим получить четкое детализированное изображение поджелудочной железы (ПЖ). Высокая информативность метода в сочетании с такими его преимуществами как неинвазивность, простота техники проведения исследования, отсутствие противопоказаний и хорошая переносимость позволяет широко использовать РКТ в клинической практике.

РКТ-исследование поджелудочной железы проводится натощак или не ранее чем через 4 часа после последнего приема пищи. За 10-15 мин до исследования пациент выпивает 1-2 стакана разведенного раствора водорастворимого контрастного средства (КС), что обеспечивает контрастирование верхних отделов ЖКТ. Исследование выполняется в положении пациента на спине, с запрокинутыми за голову руками. После выполнения топограммы проводят сканирование от уровня левого купола диафрагмы в каудальном направлении до исчезновения изображения головки ПЖ. Если петля двенадцатиперстной кишки не контрастируется и не удается отграничить головку ПЖ, исследование повторяют в положении пациента на правом боку, что обычно способствует значительному улучшению визуализации органа. Для получения обзорных томограмм ПЖ обычно используется толщина среза 10 мм при шаге 10 мм. При необходимости после предварительного внутривенного болюсного введения 40 мл водорастворимого КС исследование повторяют на уровне выраженных патологических изменений с более тонкими срезами (2-5 мм).

Соблюдение описанной техники исследования, а также применение специальных приемов, улучшающих визуализацию ПЖ (см. Таблицу 1), в большинстве случаев позволяет получить качественнные РК-томограммы. Для их оценки используется окно шириной 400 HU, уровень окна 40 HU. Основные РКТ-характеристики нормальной ПЖ приведены в Таблице 2.

Таблица 1. Приемы, улучшающие визуализацию поджелудочной железы

| Проблема | Прием, улучшающий визуализацию |

| Из-за отсутствия парапанкреатической клетчатки границы поджелудочной

железы

не дифференцируются от окружающих структур |

• Тщательное контрастирование верхних отделов ЖКТ (200-400 мл разведенного

КС per os)

• Внутривенное «усиление» (40 мл водорастворимого КС в/в) |

| Петля ДПК не контрастируется

и не дифференцируется от ткани ПЖ |

• 200 мл разведенного КС per os непосредственно перед исследованием

на КТ-столе

в положении на правом боку |

| Плохо визуализируется головка ПЖ | • Исследование в положении пациента на правом боку |

| Участки ПЖ маскируются спазмированными или раздутыми петлями кишечника | • Введение спазмолитиков (30 мг бускопана в/в) |

Таблица 2. Основные характеристики поджелудочной железы в норме.

| Признак | Характеристика |

| 1. Положение | Уровень Th XII — L II, расположена косо и визуализируется на 3-8 сканах |

| 2. Форма | Поперечный срез напоминает запятую с вогнутостью, направленной кзади, обычно передне-задний размер уменьшается от головки к хвосту, имеется физиологическое сужение в месте перехода головки в тело – перешеек. |

| 3. Передне-задний размер | Головка, хвост — не более 30 мм, тело — не более 25 мм |

| 4. Контуры | Ровные или слегка волнистые, четкие |

| 5. Структура | Однородная |

| 6. Плотность | 30-50 HU, после введения КС — 60-80 HU |

| 7. Ширина вирсунгова протока | 1-3 мм |

| 8. Отношение к соседним органам | Хорошо дифференцируются сосудистые структуры, границы соседних органов |

| 9. Подвижность | При изменении положения тела — относительная подвижность границ и некоторое изменение конфигурации органа |

Однако необходимо отметить, что иногда даже при интерпретации качественных томограмм, полученных при методически верно проведенном исследовании, могут возникнуть трудности. Так, например, у худощавых пациентов со слабо выраженной парапанкреатической клетчаткой контуры ПЖ плохо дифференцируются от окружающих структур, что часто не позволяет точно оценить размеры органа. Расположенная параллельно оси органа жировая прослойка между селезеночной веной и задней поверхностью железы в некоторых случаях может симулировать расширенный панкреатический проток, а участки обызвествления в стенках селезеночной артерии, проходящей по верхней окружности ПЖ, могут быть приняты за кальцинаты в паренхиме органа.

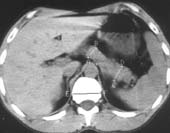

Определенные трудности иногда возникают и при оценке размеров ПЖ. Четких

единых норм величины органа не существует, что связано с ее выраженной

индивидуальной вариабельностью. Большинство исследователей склоняется к

тому, что поперечный размер головки и хвоста не должен превышать 30 мм,

а тела — 25 мм. Для уменьшения индивидуальных колебаний используют сопоставление

размеров всех частей железы с величиной позвонка (Рис. 1) и ретрогастрального

пространства. Кроме того, необходимо принимать во внимание существование

зависимости размеров ПЖ от возраста. Поэтому при решении вопроса, имеет

ли место увеличение ПЖ, в первую очередь необходимо обращать внимание не

на абсолютные размеры органа, а на изменение его конфигурации, а также

на наличие или отсутствие признаков сдавления или смещения соседних структур.

Похожая проблема, обусловленная индивидуальными особенностями РКТ-картины

ПЖ, может возникнуть и при оценке денситометрических значений ткани органа,

также варьирующих в довольно широких пределах.

|

Рис. 1. Измерение головки поджелудочной железы. |

|

Рис. 2. Измерение тела и хвоста. |

Мы проанализировали РК-томограммы поджелудочной железы 23 пациентов, не злоупотреб-ляющих алкоголем и не имеющих каких-либо клинико-лабораторных признаков поражения ПЖ. Среди обследованных было 3 мужчин и 20 женщин в возрасте от 25 до 53 лет, средний возраст составил 39, 0+/-6, 5 лет. Исследование проводили на аппарате Tomoscan СX/Q фирмы Philips по вышеописанной методике при следующих технических условиях сканирования: 120 кВ, 90 мА, толщина среза 10 мм.

Четкое качественное изображение всей поджелудочной железы было получено у 14 человек. У остальных 8 пациентов, имеющих слабовыраженную парапанкреатическую клетчатку, четкое отграничение ПЖ от окружающих органов и сосудистых структур было возможно не на всем ее протяжении. В большинстве случаев изображение ПЖ прослеживалось на 4-8 сканах. Передне-задний размер головки, тела и хвоста ПЖ измеряли перпендикулярно к оси органа (Рис. 2). При анализе формы ПЖ было выделено 4 ее варианта: I — передне-задний размер органа постепенно уменьшается от головки к хвосту — 2 чел. , II — передне-задний размер на всем протяжении органа практически не изменяется — 3 чел. , III — передне-задний размер увеличи-вается в направлении от тела к головке и от тела к хвосту; хвост уже головки — 8 чел. , IV — передне-задний размер увеличивается от тела в обоих направлениях; хвост шире головки — 10 чел. Размеры головки, тела, хвоста ПЖ, а также ее средний размер для разных вариантов формы ПЖ приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Средние размеры поджелудочной железы при различных

вариантах ее формы

| I вариант | II вариант | III вариант | IV вариант | |

| Головка | 24,9+/-2,65 | 22,4+/-0,93 | 26,9+/-2,36 | 22,6+/-2,86 |

| Тело | 19,2+/-2,1 | 20,1+/-2,87 | 17,7+/-1,93 | 17,0+/-3,38 |

| Хвост | 15,3+/-3,15 | 21,1+/-2,87 | 23,4+/-2,39 | 29,2+/-2,41 |

| Средний размер | 19,8+/-3,4 | 21,2+/-0,8 | 22,7+/-3,3 | 22,9+/-4,2 |

При сопоставлении вариантов формы ПЖ с индексом массы тела (индекс Qetelet = масса тела в кг / (рост в м)2, в норме составляет 20 — 24, 9) оказалось, что в I и II группах все обследованные имели нормальный индекс массы, в III группе у 37, 5% пациентов индекс был в пределах нормы, у 50% — выше и у 12, 5% — ниже нормы, а в IV группе лишь 30% пациентов имели нормальный индекс массы, у 40% он превышал норму и у 30% был ниже ее. При сопоставлении относительных размеров ПЖ (выраженное в процентах отношение передне-заднего размера ПЖ к поперечному размеру позвонка) с возрастом пациентов мы не нашли тесной корреляционной связи и четкой тенденции к уменьшению размеров ПЖ с возрастом, что можно объяснить малым числом пациентов в каждой возрастной группе. Основываясь на выявленных различиях в размерах головки, тела и хвоста ПЖ у пациентов с разным индексом массы, мы предположили, что на указанную зависимость могла также повлиять и конституция пациентов. Для проверки правильности этого предположения мы вычисляли показатель соответствия К по формуле:

K = (a(b, c) х 100% / d)/Q ,

где а (b, c) – передне-задний размер головки (тела, хвоста) ПЖ в мм, d – поперечный размер позвонка в мм, Q – индекс массы. При анализе полученных значений показателя К для головки, тела и хвоста ПЖ и сопоставлении их с возрастом была выявлена обратная сильная корреляционная зависимость. Полученные результаты подтверждают предположение о том, что размеры и форма ПЖ во многом определяются конституцией пациента, что необходимо учитывать при их оценке.

Денситометрические показатели ткани ПЖ варьировали в довольно широких пределах — от 26 до 72 HU. Средний денситометрический коэффициент (ДК) составил в области головки 51, 1+/-6, 9 HU, тела — 52, 7+/-6, 1 HU, хвоста — 49, 9+/-8, 4 HU, общий средний ДК — 51, 2+/-6, 7. Общий ДК имел сильную обратную корреляцию с индексом массы и среднюю — с возрастом. Такая выраженная зависимость плотности ткани от индекса массы и возраста делает практически невозможным сравнение абсолютных денситометрических значений у пациентов разного возраста и массы и затрудняет оценку значений плотности в каждом конкретном случае, поскольку значение ДК ткани ПЖ, являющееся нормальным для молодого ху-дощавого пациента, может быть патологическим для пожилого пациента с избыточной массой тела и наоборот. Отсюда становится понятной целесообразность введения величины, позволяющей уменьшить индивидуальные различия в плотности ткани. В наших исследованиях парал-лельно с определением денситометрических значений ПЖ проводилось и определение ДК просвета аорты. Поскольку его значения также коррелировали с индексом массы и возрастом, мы находили относительное значение плотности ПЖ по формуле:

А= (В/С)х 100%,

где А – относительная плотность ПЖ в %, В – ДК ПЖ в HU, С - ДК просвета аорты в HU. Полученная величина практически не зависит от массы и возраста, т. е. позволяет сравнивать плотность органа у различных групп пациентов. Ее значение составило 110+/-7%. Стандартное отклонение (SD) денситометрических значений, характеризующее степень однородности ткани ПЖ, колебалось от 4, 7 до 15, 9 HU и имело большие значения у пациентов с избыточной массой тела и меньшей средней плотностью ПЖ. Менее отчетливым было увеличение SD по мере увеличения возраста пациентов. Таким образом, на однородность ткани ПЖ, так же как и на ее плотность, оказывают влияние как конституция, так и возраст пациентов.

Выводы.

1. Интерпретация РКТ-томограмм ПЖ требует сугубо индивидуального

подхода.

2. Оценка размеров головки, тела и хвоста ПЖ должна проводиться

с учетом возрастного и конституционального факторов, а также варианта формы

ПЖ.

3. Денситометрическая плотность и однородность ПЖ зависят от

индекса массы и, в меньшей степени, от возраста, что необходимо учитывать

при оценке денситометрических показателей. В качестве величины, позволяющей

сравнивать ДК у людей различного возраста и конституции, можно использовать

относительный ДК.

Литература:

1. Данилов М. В. , Федоров В. Д. : Хирургия поджелудочной железы:

Руководство для врачей. – М. : Медицина, 1995. – 512 с.

2. Руководство по гастроэнтерологии: в трех томах / Под ред.

Комарова Ф. И. и Гребенева А. Л. Т3. Болезни поджелудочной железы, кишечника,

системные заболевания с нарушением функций пищеварительного тракта. — М.

: Медицина, 1996. — 720 с.

3. Тодуа Ф. И. , Федоров В. Д. , Кузин М. И. : Компьютерная томография

органов брюшной полости (Атлас) / АМН СССР. — М. : Медицина, 1991. – 448

с.

4. Gedroyc W. , Rankin Sh. : Practocal CT Techniques — Springer-Verl.

London Limited, 1992. — p. 100

5. Meckler U. : Sonographishe Differentialdiagnostik — Systematischer

Atlas: Abdomen — Urogeni-taltrakt — Halsorgane — Koln: Dt. Arzte-Verl.

, 1997. — S. 320

6. Wegener O. H. : Ganzkorpercomputertomographie — Berlin: Blackwell-Wiss.

-Verl. , 1992. — S. 618

|

||||||||